La « métaphysique » aura d’abord été l’histoire d’un malentendu :

« Le terme et sa naissance sont fort étranges, plus étrange encore est son histoire. Et cependant, c’est bien de la puissance et de la prédominance de ce terme ainsi que de son histoire que, pour une part essentielle, dépend la formation du monde spirituel occidental et, de la sorte, du monde absolument[1]. »

Le titre par lequel un scholarque du Ier siècle avant J-C. a voulu indiquer l’ordre classificatoire des écrits vieux de trois siècles (tà metà tà physiká) a fini par nommer la philosophie première ou philosophie proprement dite : la connaissance de l’étant. Selon que l’on comprend celui-ci en général ou en hauteur, la philosophie se dédouble en connaissance de l’étant en tant qu’étant (science de la substance) ou en connaissance de l’étant suprême (théologie). Dans le premier cas on veut répondre à la question « ti to òn ? » et le problème réside dans la détermination des multiples significations de l’étant, et dans le second on répond à la question de savoir ce qu’est la cause suprême qui laisse être l’étant en sa totalité, le problème concernant cette fois la détermination de ce qui possède le maximum d’être. Dès l’instant où la primauté sera donnée à la subjectivité fondatrice, hauteur et généralité deviendront des caractéristiques de la pensée, comme le montre la nouvelle définition scolaire de la métaphysique qui opère chez Kant : la métaphysique nomme désormais « la science qui contient les premiers principes, fondements de la connaissance humaine[2] » et qui se rapporte aux Idées des trois régions ontiques capitales (Dieu créateur, la nature créée et l’âme humaine) et au concept le plus général qui les subsume tous : l’être.

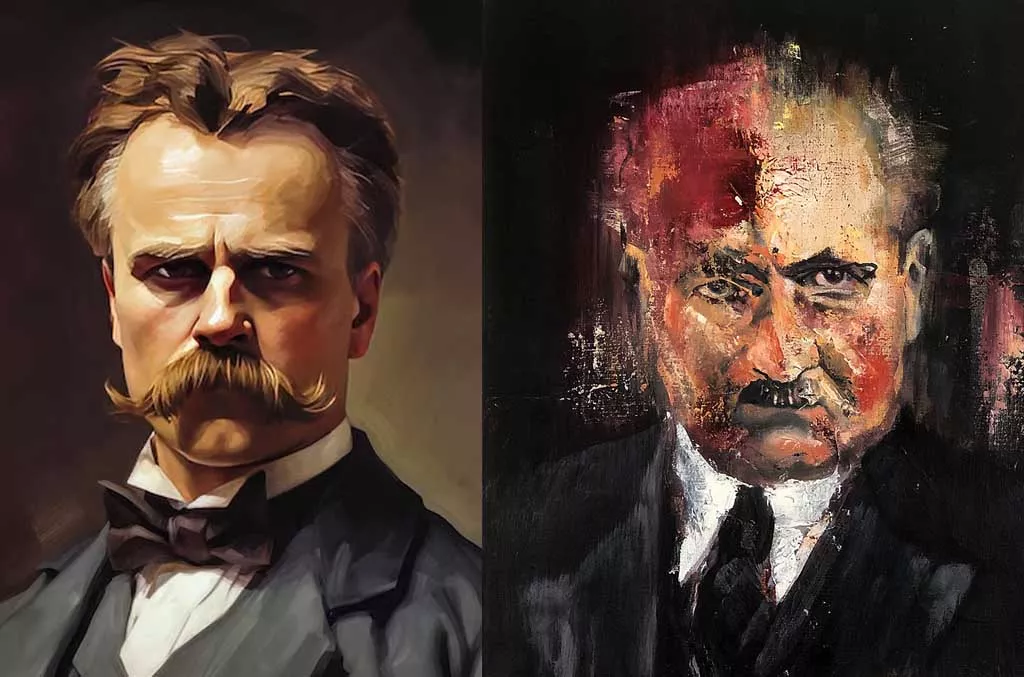

D’Anaximandre à Nietzsche, la métaphysique s’est crispée sur l’étant, sur le dévoilé et sa présence : « Le célement partout se retire et cela au profit du décelé qui apparaît comme l’étant[3]. » L’effacement progressif de ce voilement dont Héraclite nous dit qu’il est aimé par la nature, a lieu au profit du regard incisif qui coupe le Visible (nature naturée) de l’Invisible (Nature naturante) et qui culmine à l’époque moderne de la représentation dans laquelle la nature est provoquée à livrer ses fonds à l’homme et où l’homme lui-même devient disponible à l’usage, cessant dès lors de participer du jeu duplice de la vérité comme retrait et avancée dans la présence. À la faveur de Descartes, la certitude de tout Être et de toute vérité est désormais fondée dans la conscience de soi du moi particulier, entraînant par là une transformation radicale du monde :

« L’homme et le libre savoir qu’il a de lui-même et de sa position au sein de l’étant deviennent désormais le lieu où se décide la manière de subir, de déterminer et de structurer l’étant[4]. »

La question de l’être de l’étant se transforme en la question de la réalité du réel et de l’objectivité de l’objet – réalité et objectivité étant des traits de l’être au sens de l’être-présent, celui que les Grecs comprenaient comme le jeu du voilement et du dévoilement, venue dans la proximité et du s’en aller dans les lointains, du séjour et de l’absence, du déploiement et du repliement, du paraître et du disparaître, etc.

« Là où disparaît la dernière trace du voilement de l’être, à savoir dans la connaissance absolue de soi-même qui est celle de l’esprit absolu suivant la métaphysique de l’idéalisme allemand, le dévoilement de l’étant quant à son être, c’est-à-dire la métaphysique, est achevé et la philosophie touche à sa fin[5]. »

Au fur et à mesure des dispensations et des retraits multiples de l’être, s’accomplit le passage d’une connaissance de l’être de l’étant à une connaissance de l’étant en totalité, puis à l’époque moderne de l’idée d’une connaissance de la connaissance de l’être jusqu’à l’installation du règne de la Volonté. Les figures de l’être constituent une suite d’interprétations de ce qu’est l’étant et de ce qui est étant : Idée des idées chez Platon, energeia et ousia chez Aristote, appétition et représentation chez Leibniz, unité du sujet et de la substance et esprit absolu pour Hegel. La métaphysique s’achève avec Nietzsche lorsque cette volonté qui se veut elle-même veut sur le mode de l’éternel retour de l’identique. L’éternel retour du même et le mouvement du moteur des motocyclettes sont le Même, autrement dit un même événement inapparent préside à leur mobilité.

Ce qui a commencé dès les Présocratiques et qui culmine à l’époque de la technique planétaire, c’est le refoulement de la différence, entscheidung qui signifie également « décision ». Il faut entendre par là « la plus intime séparation et donc une extrême distinction[6]. » L’homme se tient dans le Zwsichen, l’entre-deux : il appartient à l’être et est étranger au milieu de l’étant, la décision se jouant sous la forme du différend ultime entre « la prédominance de l’étant et la souveraineté de l’être[7] ». Tous les penseurs occidentaux ont dû se décider en faveur de la prédominance de l’étant. La disparition du voilement signe la fatalité de l’absence complète de destin. Il semble alors qu’il n’y ait plus rien désormais en faveur de quoi se décider sinon pour les luttes en vue de conserver et d’intensifier indéfiniment la puissance.

Dans cet abandon, l’homme trouve le néant dans le phénomène du vide historial. Lorsque c’est l’espace du monde et l’époque elle-même qui deviennent un vide[9], il ne s’agit plus du simple désordre qui naît de l’éparpillement de l’étant ou de l’absence d’un ordre attendu. Justement, en cherchant à soumettre l’étant à une forme rationnelle et à l’unité suprême, l’homme abandonné à lui-même est mis sous la gouvernance d’un pur organisationisme et d’une rationalisation extrême qui le laisse devant le chaos :

« Cháos signifie le bâillement, le béant, ce qui se fend en deux. Nous entendons cháos en étroite connexion avec une interprétation originelle de l’essence de l’alétheia, en tant que l’abîme qui s’ouvre[10]. »

Dans cet affrontement avec le chaos du monde, le dialogue avec Nietzsche est privilégié dans la mesure où celui-ci a reconnu dans l’événement du nihilisme le destin de l’Europe. La parole du Zarathoustra, « Dieu est mort » n’est pas la profession de foi d’un athéisme banal, ni le slogan d’une école nihiliste : c’est l’expérience fondamentale de l’histoire qui s’entend d’un point de vue superficiel comme l’absence et la disparition de structuration et de préservation de l’absolu, où les différentes valeurs (philosophiques, religieuses, artistiques et morales) ne sont plus obligatoires et ne réfèrent plus l’homme à l’étant en son tout[11]. En croyant détecter l’origine du nihilisme dans la célébration de l’esprit et en cherchant le renversement de la primauté de l’Idéal, Nietzsche va s’engager dans une lutte contre l’idéalisme en faveur du monde sensible[12]. Mais, l’inversion du nihilisme ne permet pas de sortir pas du nihilisme : en intervertissant la position du supra-sensible, le vrai est simplement transposé tel quel dans le sensible. La volonté décide de la vérité comme certitude inconditionnée du vouloir qui se veut lui-même et dont la seule finalité est la production, « ce vide uniforme[13] ». Tout est soumis à la sûreté de l’ordre de la volonté de la volonté, c’est-à-dire à la mise en sécurité d’une action sans but qui travaille à l’uniformisation par la production technique.

« L’étant qui seul est admis dans le monde de la volonté, s’étend dans une absence de différence qui n’est plus maîtrisée que par une action et une organisation régies par le ‘’principe de productivité’’[14]. »

Remarques :

[1] Heidegger, Nietzsche I, trad. P. Klossowski, Gallimard, 1971 (noté N I), p. 348. Heidegger ajoute : « Les mots exercent dans l’histoire une puissance souvent plus grande que ne le font les choses et les actes. »

[2] A. G. Baumgarten, Metaphysica, §1 : Metaphysica est scientia prima cognitionis humanae principia continens.

[3] Q I-II, p. 29.

[4] N I, p. 81.

[5] PR, p. 155-156.

[6] N I, p. 371.

[7] NP, p. 124.

[8] VA, p. 104.

[9] N I, p. 272.

[10] N I, p. 274.

[11] N I, p. 88.

[12] N I, p. 148.

[13] VA, p. 112.

[14] Ibid.

[15] N I, p. 339-340.

[16] N I, p. 345.

[17] Cf. N I, p. 145 : « Il n’y a plus de but, propre à concentrer en soi toutes les forces de l’existence historiale des peuples, et dont l’attraction aurait pour effet de les épanouir. Point de but de cette sorte, qui soit à la fois et surtout d’une puissance telle qu’il contraigne l’existence de façon unie à entrer dans sa perspective et la porte à un épanouissement créateur. » Or, fixer un but équivaut à une fondation : « Le fondement d’un but équivaut à une fondation dans le sens d’un réveil et d’une libération de ces puissances qui confèrent au but fixé la force d’obligation qui prévaut et prédomine en toutes choses. Ce n’est qu’ainsi que l’existence historiale peut reprendre sa croissance à partir de ses origines dans le domaine ouvert et délimité par le but. »

[18] IM, p. 50.

[19] N I, p. 339.